年々暑い時期が長くなり、熱中症を心配する人も多いでしょう。特に、高齢者は熱中症を起こすリスクが高く、重症化しやすい側面もあります。

この記事では、高齢者の熱中症対策について、基本的な考え方から普段の生活における予防策、便利グッズの活用法、熱中症になったときの対処法までわかりやすく解説します。

介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00

記事をシェアする

年々暑い時期が長くなり、熱中症を心配する人も多いでしょう。特に、高齢者は熱中症を起こすリスクが高く、重症化しやすい側面もあります。

この記事では、高齢者の熱中症対策について、基本的な考え方から普段の生活における予防策、便利グッズの活用法、熱中症になったときの対処法までわかりやすく解説します。

高齢者が熱中症を起こしやすい理由は3つあります。ここでは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

年齢を重ねると体温調整機能が低下し、暑さを感じにくくなります。自律神経の働きが鈍くなり、気温の変化に対する感覚が弱まるからです。

加齢とともに外気温の変化にうまく対応できず、体にこもった熱を外に逃がす力も弱まります。その結果、本人が暑さを感じないまま体温が上昇し、熱中症を発症するリスクが高まるのです。

筆者も勤務先の施設で利用者さんに「暑いですね」と話しかけたところ、「そうかな?ちょうどいいよ」と返ってきた経験があります。その日は蒸し暑く、会話をしたのは庭の花壇を見に行った帰り道。私は汗だくでしたが、利用者さんはブラウスの上に薄手のカーディガンを羽織っていらっしゃいました。「こんなに体感温度が違うのか」と驚くとともに、熱中症対策の重要性を感じた出来事です。

高齢者は、喉の渇きを自覚しにくく、水分摂取量が不十分になりがちです。年齢を重ねると、喉の渇きを感知する機能が鈍くなり、実際に水分が不足していても自覚しづらくなります。

真夏でも「喉が渇いていないから大丈夫」と言って水分をとらない人も少なくありません。認知機能の低下で飲み物を飲むこと自体を忘れたり、トイレが近くなるのを嫌って意図的に水分を控えたりするケースもあります。

こうした要因から、軽い脱水状態が続き熱中症に至る高齢者も珍しくありません。

加えて、糖尿病などの慢性疾患があると、発汗や血圧調整がうまくいきません。さらに、病気によって血流や自律神経の働きが乱れ、体温調整機能をいっそう低下させるため、熱中症を引き起こしやすくなります。

利尿作用のある薬を服用している場合は、さらに脱水のリスクが高まります。体内の水分と電解質のバランスが崩れやすいため、こまめな水分補給と医師との連携が不可欠です。

熱中症から高齢者を守り、快適な夏を過ごしてもらう対策は以下の3つです。

まず、過ごしている部屋の環境を見直しましょう。近年、高齢者が室内で熱中症を発症するケースが増えています。エアコンを活用しつつ、快適な室温を保つと熱中症対策に効果的です。

また、湿度にも注意が必要です。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温がうまく下がりません。除湿機やエアコンの除湿機能を使い、快適な室内環境を維持しましょう。

直射日光が入る窓には遮光カーテンを使い、日差しを和らげるのも有効です。扇風機やサーキュレーターで空気の流れをつくれば、体感温度を下げる効果も期待できます。窓を開けて換気するのも、熱のこもりを防いでくれます。

高齢者は喉の渇きを感じにくく、自発的に水分をとらない人も多いため、こまめに声をかけましょう。コップ1杯の水分を、1~2時間おきのペースで飲むのがおすすめです。

朝起きた直後や入浴前後、就寝前は脱水しやすいため、特に飲んでほしいタイミングです。水分摂取で飲むものは以下の4つが適しています。

熱中症対策におすすめの飲み物 |

|

カフェインを含む緑茶やコーヒー、紅茶は利尿作用があり何度もトイレに行きたくなり高齢者のストレスにつながるため、飲む量は少な目にしましょう。糖分が多い清涼飲料も、血糖値の急上昇につながるため注意が必要です。

食事からも水分やミネラルを摂取すると、汗で失った電解質を補えるため、熱中症予防に効果的です。たとえば、きゅうり・トマト・なすなどの水分が多く含まれる夏野菜には、味噌や梅干しといった塩分を含む食材と組み合わせるとよいでしょう。

高齢者は噛む力や飲み込む力が弱っている場合があるため、調理の際はやわらかさや水分量にも配慮が必要です。スープや煮物、ゼリー状のものにすると食べやすくなります。

筆者が勤務していた施設では、夏のおやつとしてフルーツゼリーが人気でした。普通の飲み物を勧めても「喉が渇いてないから」と飲まない利用者さんも、デザートであれば喜んで食べてくれたのを覚えています。旬の果物と水分を一度にとれる、おすすめのメニューです。

高齢者の熱中症対策には、日常生活で手軽に使える便利なグッズの活用も有効です。グッズ選びは、以下のポイントを考慮しましょう。

おすすめグッズをまとめましたので、参考にしてみてください。

グッズ名 | 特徴・効果 |

|---|---|

ネッククーラー | 首元の太い血管を冷やすことで効率よく体温を下げる |

冷却スプレー | 衣類や肌に吹きかけると冷却効果が得られる。外出時や屋内での作業時におすすめ |

温湿度計 | 室内の温度と湿度を見える化できる |

携帯扇風機 | 電池式・USB式で持ち運びできる。屋外での体感温度を下げるのに有効 |

サーキュレーター | 室内の空気を循環させて冷房効率を向上させる。エアコンとの併用が効果的 |

遮光カーテン | 日差しによる室温上昇を防ぐ |

冷感敷きパッド | 就寝中の熱こもりを防ぎ、快適な睡眠環境を保つ |

経口補水液・スポーツドリンク | 常に手元に置けるように、専用のボトルや飲みやすいパウチタイプが便利 |

ここからは、高齢者が熱中症になったときの対処法について解説します。

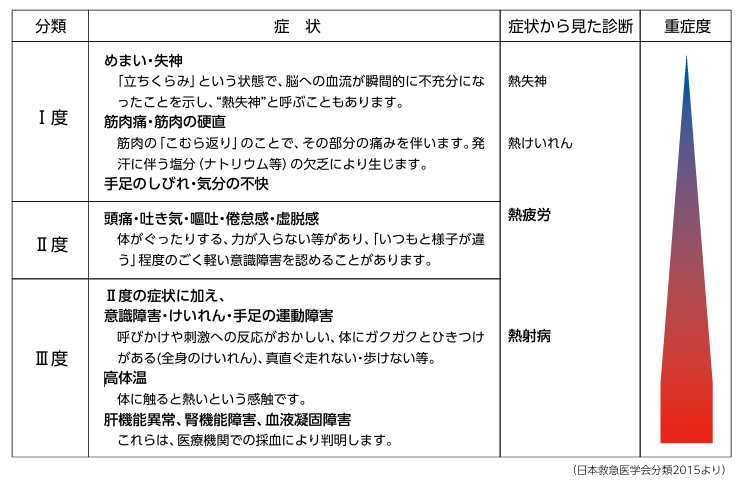

熱中症の症状はⅠ度・Ⅱ度・Ⅲ度に分類されており、現れる症状は異なります。軽度であれば様子観察と水分摂取でもいいですが、重症化の傾向があれば医療機関の受診が必要です。

熱中症の初期であるⅠ度の症状には以下のようなものがあります。

Ⅰ度の症状 |

|---|

|

熱中症の初期は、脳への血流が不十分になり、熱失神と呼ばれる症状を引き起こします。また、大量の発汗で体内のナトリウムが減り、こむら返りになる場合もあります。

症状がみられたら、すぐに涼しい場所に移動して体を休ませましょう。冷たい水や経口補水液をこまめに飲んでもらい、濡れタオルや冷却グッズで首や脇を冷やします。症状が現れてすぐに対処できれば回復が見込めます。

重症度が度になると、以下の症状がみられます。

Ⅱ度の症状 |

|---|

|

体がだるく、手足に力が入らなくなります。また、軽い意識障害が現れるケースもあり、さらに症状が進みⅢ度になると、以下の症状も現れます。

Ⅲ度の症状 |

|---|

|

応急処置での回復は難しいため、すぐに救急を呼びましょう。初期症状と同じく、衣服をゆるめて体を冷やし続けます。

氷や保冷剤を首や脇の下、太ももの付け根など、大きな血管のある部位に当てると効果的です。

高齢者の熱中症は重症化する傾向が強いため、症状が重くなかったとしても、念のために受診するのをおすすめします。次のようなケースでは、医療機関への相談や受診を検討しましょう。

|

早期受診は後遺症の予防にもつながります。少しでも異変を感じたら、迷わず医療機関を受診しましょう。

筆者は、職員としてだけでなく、家族としても介護の経験もあります。

祖母が軽度の認知症だったころ、ある夏の日にぼんやりしていたことがありました。いつもは目が離せないくらい動く人です。明らかにおかしいと思い病院に連れて行ったところ、軽度の熱中症と診断されました。

初期症状のみで大事には至りませんでしたが、少しの変化も見逃さない意識が大切だなと感じた出来事です。

高齢者は熱中症にかかりやすく、気づかぬうちに症状が進行して重症化するケースもあります。暑さを感じにくい、喉の渇きを認識しにくい、慢性疾患や薬の影響など、若年層とは異なるリスクが潜んでいます。

室内でも安心せず、エアコンを使って涼しくしたり、食事や水分補給を工夫したりして日常的に対策を講じることが大切です。高齢者の体調の変化に気を配り、無理をさせない環境づくりを心がけましょう。

「マイナビあなたの介護」では、介護や医療の現場をよく知る専門家が、在宅介護や施設探し、認知症ケアなど幅広い相談に無料で対応しています。

電話やLINEで気軽に相談でき、専門家が親身にサポートしてくれます。「誰にも話せず悩んでいる」という方も、まずは気軽に「マイナビあなたの介護」に相談してみませんか?

参考

高齢者のための熱中症対策|厚生労働省

熱中症の知識|環境省

熱中症環境保健マニュアル2022|環境省

介護福祉士、社会福祉士

佐藤 恵美

介護福祉士、社会福祉士

佐藤 恵美

老人保健施設の支援相談員。介護職員としての経験もあり、実体験をまじえた記事を執筆している。

老人保健施設の支援相談員。介護職員としての経験もあり、実体験をまじえた記事を執筆している。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。